Abstract

In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels und einer Candidate-Experience-geprägten Arbeitswelt wird die Arbeitgeberattraktivität zu einer strategischen Schlüsselgröße für Unternehmen. Diese Studie untersucht umfassend, wie Bewerber:innen heutzutage Arbeitgeber bewerten, und welche Faktoren ihre Wahrnehmung von Arbeitgeberattraktivität bestimmen. Basierend auf einer systematischen Sekundäranalyse aktueller (2018–2024) Forschungsliteratur und Studien werden Hypothesen zur Bedeutung verschiedener Einflussfaktoren, von Gehalt und Jobsicherheit über Unternehmenskultur, Führung und Work-Life-Balance bis zu Corporate Social Responsibility (CSR), formuliert und geprüft.

Die Ergebnisse zeigen, dass materielle Faktoren wie ein faires Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit zwar unverzichtbare Grundvoraussetzungen sind, jedoch immaterielle Faktoren wie Arbeitsatmosphäre, Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitsbedingungen und authentische Unternehmenswerte maßgeblich die langfristige Attraktivität bestimmen.

Überraschenderweise rangieren ideelle Aspekte wie Purpose oder Nachhaltigkeit in derbreiten Masse oft hinter unmittelbaren Bedürfnissen.

Gleichzeitig bestehen Generationsunterschiede: Jüngere Talente (Gen Z) achten verstärkt auf Gehalt und Work-Life-Balance, während mit steigendem Alter Aspekte wie ein kollegiales Umfeld und Jobsicherheit an Bedeutung gewinnen. Diese Studie verdeutlicht, dass Arbeitgeberattraktivität kein „Soft-Thema“ ist, sondern ein zentraler strategischer Erfolgsfaktor, um im Wettbewerb um Talente zu bestehen.

Abschließend werden Implikationen für Führungskräfte aufgezeigt: Arbeitgeber müssen ein attraktives Gesamtpaket aus monetären, sozialen und kulturellen Angeboten schnüren und sich klar am Kandidatenbedarf ausrichten, denn in einem kandidatenzentrierten Marktentscheidet die wahrgenommene Attraktivität eines Unternehmens.

Zugang zu dieser Studie

Die vollständige Studie jetzt kostenlos herunterladen – fundierte Einblicke, kompakt im PDF-Format. Keine Anmeldung nötig.

Download Pdf

Einleitung

Der Kampf um qualifizierte Fachkräfte (War for Talent) hat sich im DACH-Raum in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Demografischer Wandel, technologische Transformation und die Abwanderung von Talenten führen dazu, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, offene Stellen adäquat zu besetzen.

Bei einer Umfrage im Jahr 2023 gaben über 50 % der befragten Personalverantwortlichen in Deutschland an, in ihrem Unternehmen herrsche ein Mangel qualifizierter Bewerbungen. Insbesondere große Unternehmen (500+ Mitarbeiter) spüren diesen Engpass deutlich. 60 % von ihnen berichten von einem akuten Mangel an geeigneten Bewerbungen. Die Konsequenzen sind gravieren. Ein Mangel an passenden Talenten wirkt als Wachstumsbremse und kann laut einer BCG-Analyse direkt die Geschäftsentwicklung hemmen. Mit anderen Worten: Ein Mangel an geeigneten Köpfen führt zu einer Verringerung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, was das Thema Personalgewinnung und -bindung auf die C-Level-Agenda der Unternehmen katapultiert.

Gleichzeitig hat sich die Machtbalance am Arbeitsmarkt in vielen Branchen zugunsten der Bewerber:innen verschoben. Hochqualifizierte Fachkräfte können heute oft zwischen mehreren Angeboten wählen. Sie sind bestens über potenzielle Arbeitgeber informiert, nicht zuletzt dank hoher Transparenz durch Social Media und Plattformen zur Bewertung von Arbeitgebern wie Kununu.

Schlechte Erfahrungen von Mitarbeitenden bleiben nicht länger im Verborgenen. Online teilen Beschäftigte ihre Einblicke offen, was die tatsächliche Kultur und Arbeitsbedingungen eines Unternehmens sichtbar macht. Für Arbeitgeber bedeutet dies, dass Employer Branding und gelebte Realität übereinstimmen müssen, da Diskrepanzen schnell öffentlich werden. Positive wie negative Reputation sprechen sich herum. Laut aktuellen Umfragen verlassen sich über die Hälfte der Jobsuchenden auf Online-Bewertungen. Über 50 % der Kandidat:innen sagen, dass Arbeitgeberbewertungen auf Plattformen wie Kununu ihre Entscheidung beeinflussen. 8 % schließen Arbeitgeber mit sehr schlechten Bewertungen sogar kategorisch aus.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Attraktivität eines Arbeitgebers kein “nice-to-have” ist, sondern zu den kritischsten strategischen Erfolgsfaktoren moderner Unternehmensführung gehört.

Eine globale Untersuchung von Universum aus dem Jahr 2023 ergab, dass 78 % der führenden Arbeitgeber (“World’s Most Attractive Employers”) Employer Branding mittlerweile als Top-Priorität ansehen. Ein Anstieg um 11 Prozentpunkte innerhalb von zwei Jahre.

Selbst mittelständische Unternehmen erkennen mehrheitlich die Notwendigkeit, in die Stärkung ihrer Arbeitgebermarke zu investieren. Diese Investitionen bleiben trotz konjunktureller Unsicherheiten hoch, da viele Unternehmen wissen, dass in einem von Talentknappheit geprägten Markt die Attraktivität als Arbeitgeber maßgeblich darüber entscheidet, ob Spitzenkandidat:innen gewonnen und gehalten werden können.

Ziel dieser Studie ist es, evidenzbasiert herauszuarbeiten, wie Bewerber:innen Arbeitgeber heute wirklich bewerten und welche Kriterien ihre Arbeitgeberwahl leiten.

Während es eine Fülle von Meinungen und Trendprognosen gibt, etwa dass die junge Generation vor allem Sinnstiftung sucht oder dass flexible Arbeit “das neue Must-have” sei, wollen wir auf Basis wissenschaftlicher Sekundärquellen ein realitätsnahes Bild zeichnen.

Dazu werden wir zunächst die theoretischen Grundlagen des Konstrukts Arbeitgeberattraktivität erläutern. Darauf aufbauend werden zentrale Forschungsfragen und Hypothesen formuliert, die sich aus der Literatur ableiten lassen. Anschließend wird das methodische Vorgehen der Literaturanalyse beschrieben.

Im Hauptteil werden die Ergebnisse präsentiert, wobei die Hypothesen anhand aktueller Studienbefunde systematisch gespiegelt werden. Eine Diskussion ordnet die Befunde kritisch ein, beleuchtet Widersprüche und gibt Hinweise auf praktische Konsequenzen. Schließlich fasst das Kapitel Schlussfolgerungen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und leitet Handlungsempfehlungen für CEOs und HR-Verantwortliche im DACH-Raum ab.

Durch diese strukturierte Vorgehensweise soll deutlich werden, dass Arbeitgeberattraktivität ein zentrales strategisches Thema unserer Zeit ist, eines, welches über Austauschbarkeit oder Begehrtheit am Arbeitsmarkt entscheidet.

Unternehmen, die verstehen, wodurch sie für Bewerber:innen attraktiv werden, können ihre Position im War for Talent deutlich verbessern. Die vorliegende Untersuchung liefert das hierfür notwendige Rüstzeug aus empirischer Sicht.

Theoretischer Hintergrund

Begriffsklärung: Arbeitgeberattraktivität und Employer Branding

In der Personal- und Organisationsforschung wird Arbeitgeberattraktivität im Kern als die wahrgenommene Attraktivität eines Unternehmens aus Sicht (potenzieller) Bewerber:innen definiert. Eine häufig zitierte Definition beschreibt Arbeitgeberattraktivität als „das Ausmaß, in dem potenzielle Mitarbeitende ein Unternehmen als attraktiven Arbeitsplatz wahrnehmen“, oder anders formuliert: die antizipierten Vorteile, die ein:e Bewerber:in darin sieht, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten.

Diese Vorteile können vielfältig sein und reichen von materiellen Anreizen (z. B. Gehalt, Zusatzleistungen) über Karrieremöglichkeiten und Weiterentwicklung bis hin zu sozialen und kulturellen Aspekten (z. B. Teamklima, Unternehmenswerte).

Arbeitgeberattraktivität manifestiert sich damit in einem Bündel von organisationalen Eigenschaften, die Kandidat:innen in ihrer Bewertung eines Arbeitgebers berücksichtigen.

Wichtig ist, Arbeitgeberattraktivität begrifflich von verwandten Konzepten zu trennen. Employer Branding bezeichnet primär den strategischen Gestaltungsprozess, durch den Unternehmen eine attraktive Arbeitgebermarke aufbauen und kommunizieren. Das Ergebnis erfolgreichen Employer Brandings soll u. a. eine hohe wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität in der relevanten Zielgruppe sein.

Während sich Arbeitgeberimage auf das Fremdbild eines Unternehmens am Arbeitsmarkt bezieht, meint Arbeitgeberattraktivität die wirkende Anziehungskraft auf Bewerber:innen, also die Frage, ob ein Unternehmen als potenzieller Arbeitgeber tatsächlich in Erwägung gezogen wird (und Begeisterung auslöst).

Theoretisch lässt sich Arbeitgeberattraktivität anlehnen an Konzepte aus Marketing und Sozialpsychologie: So beschrieben Berthonet al. (2005) fünf zentrale Dimensionen von Benefits, die ein attraktiver Arbeitgeber bieten kann:

1. wirtschaftliche Anreize (z. B. Vergütung, Sicherheit),

2. Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven,

3. soziale Atmosphäre (Kollegialität, Teamgeist),

4. Interesse/Werte (anspruchsvolle Tätigkeiten, attraktive Produkte) sowie

5. Anwendungsnutzen (Möglichkeit, Wissen einzubringen).

Diese vielfältigen Facetten zeigen, dass Arbeitgeberattraktivität ein mehrdimensionales Konstrukt ist.

Theoretische Erklärungsansätze

Die Frage, warum bestimmte Faktoren die Attraktivität eines Arbeitgebers steigern, wird in der Literatur durch verschiedene Theorien beleuchtet. Ein zentraler Ansatz ist die Signaling-Theorie.

Da Bewerber:innen vor Antritt einer Stelle nur begrenzte Einblicke in ein Unternehmen haben, dienen alle verfügbaren Informationen als Signale, um die Qualität und Eigenschaften des Arbeitgebers abzuschätzen. So können beispielsweise eine Auszeichnung als „Top-Arbeitgeber“, authentische Mitarbeiterberichte oder eine positiv wahrgenommene Produktmarke als Signale fungieren, die auf eine gute Unternehmenskultur oder Jobsicherheit schließen lassen.

Umgekehrt warnen negative Signale, etwa gehäufte schlechte Online-Bewertungen oder Skandale, potenzielle Bewerber:innen und mindern die Attraktivität erheblich.

Ein weiterer Erklärungsansatz ist das Person-Organisation-Fit-Konzept. Demnach suchen Menschen Arbeitgeber, deren Werte und Kultur mit ihren eigenen Überzeugungen und Bedürfnissen im Einklang stehen.

Wertkonkruenz (value congruence) erhöht die Anziehungskraft. Potenzielle Bewerber:innen fühlen sich zu Organisationen hingezogen, bei denen sie das Gefühl haben, dazu zu passen. Beispielsweise mag ein Kandidat mit hohem Nachhaltigkeitsbewusstsein einen Arbeitgeber bevorzugen, der durch Nachhaltigkeitsinitiativen glänzt. Die Forschung zeigt, dass wahrgenommene CSR-Aktivitäten tatsächlich die Attraktivität steigern können, insbesondere, wenn Bewerber:innen diese Themen persönlich wichtig finden. Allerdings, wie später zu diskutieren, nimmt CSR nicht für alle Zielgruppen den höchsten Stellenwert ein, sondern wirkt oft als Differenzierungsmerkmal, sobald Grundbedürfnisse gedeckt sind.

Ferner lässt sich Arbeitgeberattraktivität mit klassischen Motivationstheorien beleuchten. Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie liefert ein nützliches Raster: Hygienefaktoren (z. B. Gehalt, Sicherheit, Arbeitsbedingungen) müssen ausreichend erfüllt sein, um Unzufriedenheit zu vermeiden. Sie bilden quasi die Pflicht-Basis der Attraktivität. Darüber hinaus schaffen erst Motivatoren (z. B. Anerkennung, Sinnhaftigkeit der Aufgabe, Aufstiegschancen) echte Zufriedenheit und Begeisterung.

Übertragen heißt das: Unternehmen müssen zunächst wettbewerbsfähige Konditionen bieten, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Aber um tatsächlich als bevorzugter Arbeitgeber gewählt zu werden, brauchen sie darüber hinaus Alleinstellungsmerkmale, etwa eine inspirierende Mission, exzellente Führungsqualität oder besondere Entwicklungsprogramme.

Schließlich sei der Generationenkontext erwähnt. Unterschiedliche Generationen (Baby Boomer, Gen X, Gen Y/Millennials, Gen Z) werden in der populären Diskussion oft mit unterschiedlichen Arbeitsplatzpräferenzen assoziiert.

Jüngere Generationen sagt man z. B. nach, sie strebten mehr nach Purpose, Flexibilität und digitaler Freiheit, während ältere Bewerber:innen größeren Wert auf Sicherheit und Stabilität legten.

Empirisch bestätigen sich einige dieser Tendenzen, doch es zeigt sich auch, dass übergreifende Bedürfnisse existieren. So ist etwa Work-Life-Balance generationenübergreifend wichtig, wenn auch mit Nuancen in der Ausprägung. Theorieansätze wie Generational Value Shift und Life-Span Development betonen, dass sowohl die zeitgeistgeprägte Sozialisation (Generationseffekt) als auch die Lebensphase (Alter/Einstieg vs. fortgeschrittene Karriere) die Präferenzen beeinflussen. Folglich sollte man nicht verallgemeinern, sondern differenziert nach Zielgruppen schauen. Ein Prinzip, das im Employer Branding als Segmentierung bekannt ist.

Zusammenfassend liefert der theoretische Hintergrund folgende Kerngedanken: Arbeitgeberattraktivität entsteht durch ein Zusammenspiel von rationalen Faktoren (z. B. Entlohnung, Entwicklungschancen), sozial-emotionalen Faktoren (Arbeitsklima, Werte, Image) und individuellen Passungsfaktoren. Bewerber:innen nutzen alle verfügbaren Hinweise, um die Attraktivität abzuschätzen (Signaling), und entscheiden sich vorzugsweise für Arbeitgeber, die sowohl ihre Grundbedürfnisse erfüllen als auch höhere Anliegen (Selbstverwirklichung, Zugehörigkeit, Sinn) ansprechen.

Die relative Bedeutung dieser Faktoren kann je nach Person und Kontext variieren, hieraus leiten wir im nächsten Abschnitt konkrete Hypothesen ab, die wir mit aktuellen Studienbefunden überprüfen werden.

Hypothesenentwicklung

Auf Basis der Literatur und theoretischen Überlegungen formulieren wir folgende wissenschaftliche Hypothesen darüber, welche Faktoren die Arbeitgeberattraktivität aus Bewerbersicht maßgeblich bestimmen:

●H1 (Monetäre Basisfaktoren): Materielle Faktoren, insbesondere ein wettbewerbsfähiges Gehalt und Jobsicherheit, sind entscheidende Grundvoraussetzungen für Arbeitgeberattraktivität. Ohne ein angemessenes Vergütungsniveau und das Gefühl von Stabilität wird ein Arbeitgeber von Bewerber:innen kaum als attraktiv wahrgenommen, egal welche weiteren Vorzüge er bietet.

●H2 (Soziale und kulturelle Faktoren): Immaterielle Faktoren wie eine positive Unternehmenskultur, gute Führung und ein kollegiales Arbeitsklima haben einen starken Einfluss auf die Attraktivität eines Arbeitgebers. Bewerber:innen bevorzugen Unternehmen, in denen ein gutes Miteinander herrscht, die Führung transparent und wertschätzend agiert und in denen sie sich menschlich gut aufgehoben fühlen.

● H3 (Work-Life-Balance und Flexibilität): Eine ausgeprägte Work-Life-Balance-Orientierung und flexible Arbeitsbedingungen (z. B. Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeiten) zählen zu den wichtigsten Attraktivitätsfaktoren der heutigen Zeit. Insbesondere nach der COVID-19-Pandemie erwarten Bewerber:innen vermehrt Flexibilität vom Arbeitgeber, um berufliche und private Bedürfnisse besser vereinbaren zu können.

●H4 (Weiterentwicklung und Karriere): Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten steigern die Arbeitgeberattraktivität signifikant. Bewerber:innen, vor allem jüngere und karrierebewusste, ziehen Arbeitgeber vor, die ihnen klare Perspektiven bieten, z. B. Weiterbildungsangebote, Aufstiegschancen oder die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen zu sammeln.

●H5 (Unternehmenswerte und CSR): Die Wertehaltung eines Unternehmens sowie sein Engagement in Nachhaltigkeit/CSR beeinflussen die Attraktivität positiv. Ein Unternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung übernimmt (z. B. Umwelt- und Klimaschutz, Diversität, soziale Initiativen), wird, so die Hypothese, insbesondere von jüngeren Generationen als attraktiver Arbeitgeber angesehen, da es ihren Wertvorstellungen entspricht.

● H6 (Reputation und Arbeitgeberimage): Eine starke Arbeitgebermarke und positive Arbeitgeberbewertungen führen zu höherer Attraktivität. Wenn ein Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt einen guten Ruf genießt, unterstützt durch Auszeichnungen, positive Medienberichte oder gute Online-Reviews, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass Bewerber:innen dort arbeiten wollen. Umgekehrt schadet ein negatives Image der Attraktivität erheblich.

● H7 (Zielgruppendifferenzen): Unterschiedliche Bewerbergruppen bewerten Arbeitgeber teils unterschiedlich. Insbesondere gibt es Generationsunterschiede (z. B. Gen Z vs. Gen X) und Unterschiede nach Karrierestatus. Konkret wird erwartet, dass jüngere Bewerber:innen (Gen Z) relativstärker auf Sinnhaftigkeit, moderne Arbeitsformen und Entwicklungschancen achten, während ältere Bewerber:innen (Gen X/Boomer) relativ stärker Wert auf Sicherheit, Gehalt und ein angenehmes Umfeld legen. Dennoch bleiben Basics wie Gehalt allen Altersgruppen wichtig.

Diese Hypothesen decken die zentralen Dimensionen ab, die in der Diskussion um Arbeitgeberattraktivität immer wieder genannt werden. Im folgenden Abschnitt wird das methodische Vorgehen erläutert, bevor wir in der Ergebnisdarstellung systematisch überprüfen, inwiefern aktuelle empirische Befunde diese Hypothesen stützen oder widersprechen.

Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Studie basiert auf einer systematischen Sekundäranalyse vorhandener Forschungsergebnisse. Es wurde ein literaturbasiertes Forschungsdesign gewählt, um ein möglichst umfassendes Bild aus unterschiedlichen Studien und Quellen zu zeichnen.

Um eine anfängliche Orientierung zu erhalten, haben wir zudem HR-Verantwortliche kontaktiert, um zentrale Schwachstellen (Weakpoints) zu identifizieren. Diese Erkenntnisse konnten anschließend gezielt in die Literaturrecherche einfließen und die Analyse weiter schärfen.

Das Vorgehen gliedert sich wie folgt:

Literaturrecherche: Zunächst wurden einschlägige wissenschaftliche Datenbanken (z. B. EBSCO, Google Scholar) sowie branchenrelevante Veröffentlichungen nach aktuellen Publikationen (veröffentlicht ca. 2018 –2024) zum Thema Arbeitgeberattraktivität durchsucht. Suchbegriffe umfassten u. a. “Employer Attractiveness”, “Arbeitgeberattraktivität”, “Employer Branding”, “Job Choice Criteria”, “Bewerberpräferenzen” etc. Besonders berücksichtigt wurden Peer-Reviewed Journals (z. B. Frontiers in Psychology, Journal of Organizational Behavior, Personnel Review), aber auch Studienberichte renommierter Forschungsinstitute (z. B. Bertelsmann Stiftung, Universitäten) und groß angelegte Branchenstudien (z. B. von Beratungsunternehmen oder Institutionen wie Randstad, BCG, StepStone, Universum).

Insgesamt flossen über 50 Quellen in die Analyse ein, darunter quantitative Umfragen, Meta-Analysen und vereinzelte experimentelle Studien.

Auswahlkriterien: Um die Qualität sicherzustellen, wurden nur Quellen einbezogen, die methodisch fundiert sind. Berücksichtigt wurden repräsentative Umfragen (bzw. solche mit großen Stichproben), aktuelle Meta-Studien/Literaturübersichten sowie Artikel mit theoretischer Fundierung.

Reinanekdotische oder werblich verzerrte Publikationen wurden ausgeschlossen. Wo verfügbar, wurden bevorzugt Daten aus dem DACH-Raum genutzt, um die Ergebnisse unmittelbar auf hiesige Verhältnisse zu beziehen. Internationale Studien wurden ergänzend herangezogen, wenn sie generelle Trends aufzeigen oder spezifische Lücken füllen (z. B. Vergleiche unterschiedlicher Länder, globale Generationstrends).

Hypothesenprüfung: Die oben formulierten Hypothesen dienten als Analyseschema. Für jede Hypothese wurden die gefundenen Quellen daraufhin ausgewertet, ob und wie sie die jeweilige Aussage stützen. Dabei wurde sowohl auf konvergente Evidenz (viele Studien zeigen in eine ähnliche Richtung) als auch auf divergente Befunde (Widersprüche, Unterschiede nach Kontext) geachtet. Die Ergebnisse wurden qualitativ synthetisiert: d. h., anstelle statistischer Hypothesentests stand eine inhaltliche Zusammenfassung im Vordergrund, die jedoch durch quantitative Ergebnisse (Prozentsätze, Rangfolgen etc.) aus den Studien untermauert wird.

Darstellung: Im Ergebnisteil werden die Befunde strukturiert nach Themenpräsentiert, oft entlang der Hypothesen H1 bis H7. Grafische Darstellungen und Tabellen werden eingesetzt, um zentrale Erkenntnisse zu veranschaulichen. Beispielsweise werden Unterschiede zwischen Altersgruppen oder Rankings von Attraktivitätsfaktoren in Abbildungen verdichtet dargestellt, wo dies zur Verständlichkeit beiträgt.

Limitationen: Da es sich um eine Sekundäranalyse handelt, ist die Qualität der Schlussfolgerungen abhängig von der Güte der verfügbaren Quellen. Etwaige methodische Schwächen einzelner Primärstudien (z. B. begrenzte Stichprobe, verzerrte Selbstauskünfte) wirken sich auf die Evidenzlage aus. Um dem zu begegnen, wurden möglichst mehrere Quellen zu jedem Aspekt herangezogen. Dennoch ist zu beachten, dass Kausalzusammenhänge (was bewirkt was?) in vielen Fällen nicht eindeutig belegbar sind. Viele Studien sind korrelativ oder explorativ. Zudem können die Ergebnisse zeitlich befristet sein. Die Arbeitswelt wandelt sich dynamisch (Pandemie, wirtschaftliche Lage etc.), sodass bestimmte Trends der letzten Jahre sich künftig ändern können. Die Studie versucht jedoch, robuste Muster herauszuarbeiten, die über kurzfristige Schwankungen hinaus Bestand haben.

Insgesamt gewährleistet dieses methodische Vorgehen, dass die nachfolgenden Ergebnisse auf einem breiten Fundament wissenschaftlicher Erkenntnisse stehen. Im nächsten Abschnitt werden die Resultate vorgestellt, beginnend mit den “Basisfaktoren” der Attraktivität (H1/H2) über Work-Life-Balance und Co. bis hin zu den Einflüssen von Werten, Reputation und Zielgruppenunterschieden.

Ergebnisse

H1: Bedeutung von Gehalt und Sicherheit, ohne Moos nichts los?

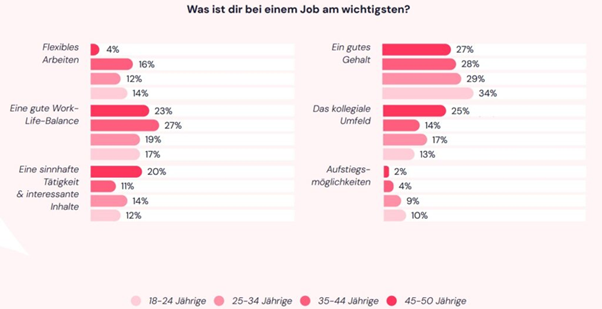

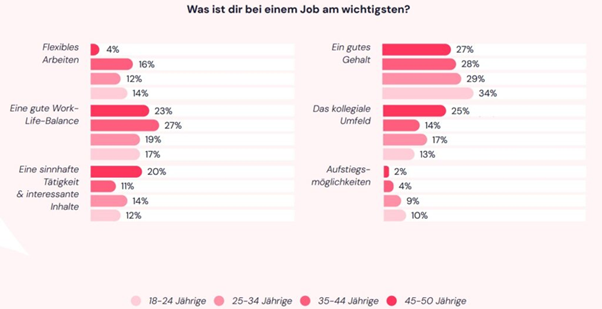

Hypothese H1 besagt, dass monetäre Faktoren und Arbeitsplatzsicherheit unverzichtbare Grundfaktoren der Arbeitgeberattraktivität sind. Die ausgewerteten Studien bestätigen diese These weitestgehend. Nahezu alle aktuellen Befragungen unter Arbeitnehmer:innen und Bewerber:innen führen Gehalt und Jobsicherheit ganz oben in den Ranglisten der wichtigen Kriterien. Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung (2022) ergab beispielsweise, dass in Deutschland Arbeitsplatzsicherheit und ein faires Gehalt an erster Stelle der gewünschten Bedingungen genannt werden, noch vor Aspekten wie Unternehmenswerten oder gesellschaftlicher Verantwortung. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in den letzten Jahren (Pandemie, geopolitische Krisen, Inflation) überrascht es nicht, dass finanzielle Stabilität ein Kernbedürfnis der Bewerbenden ist. Auch eine groß angelegte Studie mit Nachwuchsführungskräften (Rubin 2023) bestätigt: “finanzielle Sicherheit (‘ein faires Gehalt’) steht im Zentrum der Bedürfnisse”, gefolgt vom Wunsch nach Work-Life-Balance. Insbesondere die junge Generation Z, oft als idealistischer dargestellt, achtet stärker auf das Thema Sicherheit, als manche Klischees vermuten lassen. Der Factorial HR-Report 2025 zeigt, dass für Gen Z ein “gutes Gehalt” noch wichtiger ist als für ältere Generationen. In einer Befragung von 18 bis 24-Jährigen nannten 27 % Gehalt als wichtigstes Kriterium bei der Jobwahl (mehr als jede andere Gruppe).

Abb. 1: Wichtigste Faktoren bei der Jobwahl nachAltersgruppen (Daten: Factorial HR-Report 2025)

Abb. 1 veranschaulicht, welche Jobkriterien verschiedenen Altersgruppen am wichtigsten sind. Deutlich erkennbar: Gehalt ist über alle Alterskohorten. hinweg einer der Top-Faktoren. Ältere Beschäftigte (45 bis 50 J.) messen dem Gehalt sogar noch etwas mehr Bedeutung bei (hier nannten 34 % Gehalt als wichtigstes Kriterium), was auf finanzielle Verpflichtungen und Karrierestatus zurückgeführt werden kann. Jobsicherheit als Kriterium ist oft eng mit Gehalt und Unternehmensstabilität verknüpft; in Krisenzeiten rückt sie verstärkt in den Vordergrund. Beispielsweise sprang in einer StepStone-Blitzumfrage während der ersten Corona-Monate die Sicherheit des Arbeitsplatzes auf Platz 1 der Kriterienliste.

Jüngere Befragte (18 bis 24 Jahre) nennen vor allem Gehalt, kollegiales Umfeld und Work-Life-Balance als oberste Prioritäten. Mit steigendem Alter gewinnt Gehalt weiter an Bedeutung, während Work-Life-Balance etwas an Gewicht verliert; Ältere (45 bis 50) schätzen zudem flexible Arbeitsformen höher ein als die Jüngsten.

Der Evidenzbefund lässt sich so zusammenfassen: Ohne ein attraktives Gehalt und das Versprechen von Stabilität kommt kein Arbeitgeber in die engere Auswahl. Diese Faktoren fungieren als Hygienefaktoren im Sinne Herzbergs, sind sie unzureichend, scheidet der Arbeitgeber für viele aus. Rund 50 % der Kandidat:innen würden laut Umfragen nicht für ein Unternehmen mit schlechtem Ruf oder unterdurchschnittlicher Bezahlung arbeiten (hiervermischen sich Gehalts- und Imageaspekte). Unternehmen reagieren darauf. In einer aktuellen Deloitte-Studie bezeichnete ein Großteil der CEOs die Talentknappheit als Priorität und 35 % der Arbeitgeber planen, die Löhne zu erhöhen, um Fachkräfte zu gewinnen. Dies unterstreicht, dass Gehalt ein direkt einsetzbarer Hebel ist, um Attraktivität zu steigern, wenngleich kein alleiniger Erfolgsfaktor, wie die nächsten Hypothesen zeigen.

Fazit zu H1: Die Hypothese wird bestätigt. Materielle Faktoren (Kompensation) und Sicherheit sind Grundpfeiler der Arbeitgeberattraktivität. Allerdings zeigen die Daten auch: Sobald ein “marktüblich gutes” Gehaltsniveau erreicht ist, entscheiden oft die anderen Aspekte (Kultur, Entwicklung etc.) über die Feinunterschiede. Höheres Gehalt kompensiert also nicht beliebig Defizite in allen anderen Bereichen, aber es muss fair sein, damit die Basisattraktivität gegeben ist.

H2: Unternehmenskultur, Arbeitsklima und Führung. Der unterschätzte Schlüssel.

HypotheseH2 postuliert, dass immaterielle, soziale Faktoren wie Kultur, Klima und Führungsstil einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Attraktivität eines Arbeitgebers haben. Die Analyse aktueller Studien bestätigt auch diese Hypothese deutlich. Während Gehalt den “Fuß in die Tür” bringt, entscheiden oft „die Menschen und die Atmosphäre drumherum“ über wirkliche Zufriedenheit und Bindung.

Eine Status-Quo-Analyse 2023 zum Arbeitgeberimage bei 120 Großunternehmen fand heraus, dass zwar Vertragsbedingungen und Gehalt wichtig für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sind, aber entscheidender für die anhaltende Zufriedenheit sind zwischenmenschliche Faktoren: “die Menschen und die Arbeitsatmosphäre drumherum”. Mit anderen Worten: Ein angenehmes, wertschätzendes Umfeld und gute Beziehungen im Team/Führung sorgen dafür, dass Mitarbeitende gerne bleiben, und solche Informationen dringen auch nach außen und beeinflussen das Arbeitgeberimage.

Für Bewerber:innen sind solche weichen Faktoren oft schwer messbar, doch sie holen aktiv Informationen ein, sei es in Vorstellungsgesprächen (wie wirkt das Team?), in Kununu-Bewertungen (Thema Arbeitsklima) oder über Netzwerke. Wenn ein Unternehmen als “ungesundes Betriebsklima” bekannt ist, hilft das beste Gehalt nur begrenzt.

Führungskultur spielt hierbei eine besondere Rolle. Bereits eine ältere Hewitt-Studie(2008) zeigte, dass ein engagiertes Top-Management und Vertrauensbasis zwischen Management und Mitarbeitern essenziell für Attraktivität sind. Transparenz, Ehrlichkeit und das Gefühl, dass Mitarbeitervorschläge ernst genommen werden, tragen zu einemattraktiven Gesamtbild bei. Diese Befunde haben bis heute Gültigkeit: In vielen Studien äußern Bewerber:innen den Wunsch nach guter Führung und Kommunikation. Beispielsweise wollen laut einer deutschen Studie 2023 über 70 % der Befragten eine Führungskraft, die empathisch ist und Feedback annimmt, ein Indiz, dass ein moderner, partizipativer Führungsstil als Attraktivitätsfaktorgesehen wird. Ein autoritäres, starres Führungsbild schreckt insbesondere junge Talente ab.

Auch Unternehmenskultur insgesamt, oft ein abstrakter Begriff, zeigt konkrete Wirkung. Kultur manifestiert sich in Werten, Normen und täglichen Verhaltensweisen. Eine unverwechselbare, positive Kultur, in der Kommunikation offen ist und Mitarbeitende Teil des Entscheidungsprozesses ist, gilt als attraktiv. Unternehmen, die etwa für eine innovative, mitarbeiterorientierte Kultur bekannt sind (z. B. einige Tech-Unternehmen), ziehen Bewerber magisch an, selbst wenn die Arbeitsbelastung hoch ist, weil das Arbeitsklima als inspirierend wahrgenommen wird. Im Umkehrschluss kämpfen Branchen oder Organisationen mit starrem, bürokratischem Image (z. B. Teile des öffentlichen Dienstes) mit Attraktivitätsproblemen, sofern sie die Kultur nicht modernisieren.

Interessant ist, dass Team und Kolleg:innen für verschiedene Generationen unterschiedlich gewichtet werden: Ältere Beschäftigte (Boomer) betonen häufig, wie wichtig ein kollegiales Umfeld für sie ist. Jüngere Berufsstarter legen ebenfalls Wert auf ein gutes Team, aber hier konkurriert dieses Kriterium mit anderen (z. B. Work-Life-Balance). Dennoch ergab eine Austrian Youth Survey 2022 („Generation Corona“) für 16 bis 29-Jährige, dass “nette Vorgesetzte und Kolleg:innen” sehr hohe Relevanz genießen, insbesondere junge Frauen bewerten ein angenehmes Umfeld über durchschnittlich wichtig. Es scheint, dass während die Job-Wahl initial oft durch harte Fakten (Gehalt, Aufgabe) getrieben ist, soft factors spätestens beim Bleibe-Entscheid oder zweiten Auswahlvergleich zu entscheidenden Kriterien werden.

Fazit zu H2: Die Hypothese wird bestätigt. Ein Arbeitgeber, der für eine gute Arbeitsatmosphäre, wertschätzende Führung und eine mitarbeiterorientierte Kultur bekannt ist, besitzt einen erheblichen Attraktivitätsvorsprung. Diese Faktoren sind für Bewerber zwar schwerer im Voraus zu erkennen, doch nutzen sie alle Indikatoren (z. B. öffentliche Reputation, Aussagen von Mitarbeitern), um sie abzuschätzen. Unternehmen sollten also nicht nur am Gehaltsbudget feilen, sondern gezielt ihre Kulturpflegen, denn sie ist ein “weicher” Faktor mit harter Wirkung.

H3: Work-Life-Balance und flexible Arbeit. Neue Must-Haves der Post-Pandemie-Ära.

Die Work-Life-Balance (WLB), verstanden als gesundes Verhältnis von Arbeits- und Privatleben, sowie flexible Arbeitsbedingungen wurden in H3 als zentrale Attraktivitätsfaktoren vermutet. Die letzten Jahre, geprägt von der Pandemie und einem Wandel der Arbeitsmodelle, haben diese Hypothese klar untermauert.

Flexible Arbeitszeiten und -orte rangieren inzwischen ganz vorne unter den Wünschen vieler Bewerber:innen. In einer aktuellen Befragung (Factorial 2025) nannten zwar relativ wenige der 18–24-Jährigen “flexibles Arbeiten” als ihr Top-Kriterium (nur 4 %), was darauf hindeuten könnte, dass Jüngere eher andere Prioritäten setzen. Doch in der Gruppe der 25 bis 34-Jährigen stieg dieser Wert schon auf 16 %, und bei 45 bis 50-Jährigen lag er bei 14 % Gerade die mittlere Generation mit Familienpflichten schätzt flexible Modelle hoch.

Insgesamt zeigte eine Studie von Circula 2023/24,dass 36 % der Arbeitnehmer:innen sich flexible Arbeitsformen wünschen. Das war (nach Mobilitätszuschüssen mit 40 %) der zweithäufigste Benefit-Wunsch.

Flexible Arbeit ist also kein Nischenthema, sondern ein Massenbedürfnis.

Die Corona-Pandemie wirkte hier als Beschleuniger. Im Jahr 2020, kurz nach dem Lockdown, stieg die Erwartung nach Homeoffice und flexibler Zeiteinteilung sprunghaft an. In einer StepStone-Erhebung im Mai 2020 gaben die Befragten an, dass nach der Sicherheit flexible Arbeitszeiten nun zu den relevantesten Kriterien gehören, insbesondere, weil man gelernt hatte, spontan für Familie da sein zu müssen. Werte-Fit oder “Purpose” verloren in jener unsicheren Phase an Relevanz, während handfeste Flexibilität an Bodengewann. Dies zeigt: Situative Faktorenbeeinflussen, was Kandidat:innen wichtig ist.

Doch auch nach Abklingen der akuten Krise bleiben flexible Arbeitsmodelle hoch im Kurs, wie diverse Arbeitgeberrankings 2022/23 belegen (z. B. verlangen viele Professionals mindestens die Option auf Homeoffice, sonst wechseln sie den Arbeitgeber).

Parallel dazu hat Work-Life-Balance sich vom Buzzword zu einer festen Größe in nahezu allen Umfragen entwickelt. In einer Gen-Z-Studie aus dem Jahr 2023 rangierte Work-Life-Balancedirekt hinter Gehalt auf Platz 2 der Bedürfnisse. Auch die Wirtschaftsjunioren-Studie 2023 zu Ausbildung zeigte: Selbst bei Berufsanfängern mit Fokus Ausbildung rangieren “Gehalt und Work-Life-Balance” weit vor “Sinnhaftigkeit (Purpose)”. Das klassische Bild, nur ältere Arbeitnehmer sehnten sich nach geregelter Freizeit, stimmt so nicht mehr.

Vielmehr hat ein generationsübergreifendes Umdenken stattgefunden. Arbeit soll sich ins Leben integrieren, nicht umgekehrt. Der Anteil der Beschäftigten, die z. B. keine Überstundenkultur mehr akzeptieren und stattdessen Freizeit, Familie, Gesundheit priorisieren (oft als “Work-to-rule” oder Quiet-Quitting-Phänomen diskutiert), ist gestiegen.

Arbeitgeber, die für eine gute Work-Life-Balance stehen (z. B. durch flexible Stundenmodelle, 4-Tage-Woche-Piloten, Überstundenausgleich), sind folglich attraktiver. Gallup (2022) fand, dass neben besserem Gehalt vor allem Wohlbefinden und Lebensqualität zu den Top-Motivatoren für Jobwechsel zählen.

Es gibt jedoch auch Anzeichen dafür, dass sich WLB und Flexibilität als “neue Baseline” etablieren.

Universum (2023) berichtet, dass flexibles Arbeiten und Mitarbeiter-Wellbeing inzwischen so verbreitet erwartet werden, dass sie in vielen Employee Value Propositions nicht mehr als Unterscheidungsmerkmal herausgestellt werden können, es sind Grundanforderungen geworden. Arbeitgeber müssen diese also anbieten, um konkurrenzfähig zu bleiben, können damit allein aber kaum mehr glänzen, da es als selbstverständlich gilt. So sagte ein HR-Experte: “Homeoffice ist das neue Dienstauto”. Früher ein Benefit, heute Standard in vielen Berufen.

Fazit zu H3: Die Hypothese wird eindeutig bestätigt. Work-Life-Balance und flexible Arbeitsformen zählen heute zu den meistgenannten Attraktivitätskriterien. Bewerber:innen, quer durch Generationen, fordern Flexibilität, um ihr Berufs- und Privatleben vereinbaren zu können, und honorieren Arbeitgeber, die hier fortschrittliche Angebote haben. Unternehmen, die starre Präsenzpflichten ohne Not aufrechterhalten, riskieren Attraktivität einzubüßen. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten. Da Flexibilität zum neuen Normal wird, müssen Arbeitgeber zusätzlich andere Benefits bieten, um sich positiv abzusetzen.

H4: Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Lernen, wachsen, bleiben.

HypotheseH4 stellte auf, dass Karriere- und Entwicklungschancen für die Attraktivität besonders wichtig sind, vor allem für ambitionierte und jüngere Bewerber:innen. Die Literatur stützt diese Aussage: Möglichkeiten zur Weiterbildung, Beförderung und persönlichen Entwicklung gehören zu den Kernbestandteilen eines attraktiven Arbeitgeberangebots.

Eine Studie von Organomics (2022), welche die Erwartungen verschiedener Zielgruppenuntersuchte, zeigte, dass insbesondere junge Bewerber Karriereentwicklung oft gleichauf mit Work-Life-Balance oder Sicherheit stellen. Das heißt, die Perspektive, sich weiterentwickeln zu können, ist für viele genauso wichtig wie andere Hauptfaktoren. Auch Eger etal. (2019) fanden, dass Aufstiegschancen und Weiterbildung ganz oben auf der Wunschliste von Studierenden stehen, selbst wenn sie häufig schon gute Work-Life-Balance schätzen.

In der älteren Studie “Attraktive Arbeitgeber 2015” belegten Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen den Spitzenplatz unter den attraktivsten Eigenschaften eines Arbeitgebers, monetäre Faktorenrangierten dort erstaunlicherweise nicht an erster Stelle, was zeigt, dass gerade in segmentierten Zielgruppen (z. B. gut ausgebildete Young Professionals) Entwicklungsmöglichkeiten den Ausschlag geben können.

Der Monster Worldwide HR Report 2022 (eine internationale Erhebung) fand: Während etwa 50 % der Bewerber Gehalt als entscheidend für die Jobwahl angaben, nannten ebenfalls sehr viele Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten als wichtig (exakte Zahl variiert je nach Region, liegt aber meist im oberen Drittel). Gerade jüngere Mitarbeiter (Gen Y/Z) streben nach Kompetenzerweiterung, was Arbeitgeber durch gezieltes Talentmanagement bedienen können. Diese Befunde legen nahe, dass Unternehmen, die als “Talentschmiede” gelten, also bekannt dafür, ihre Leute zu fördern, im Recruiting punkten.

Ein interessanter Punkt ist die Wechselwirkung mit Bleibeabsicht: Bietet ein Arbeitgeber intern gute Entwicklungschancen, steigt nicht nur seine Attraktivität für Externe, sondern es bleiben auch mehraktuelle Mitarbeitende (Retention steigt). Das wiederum verstärkt das Attraktivitätsimage nach außen (“da bleiben die Leute gerne”). Umgekehrt berichten Mitarbeitende auf Bewertungsportalen schnell negativ, wenn sie sich “in ihrer Entwicklung gebremst” fühlen, was potenzielle Bewerber abschreckt.

Unterschiede nach Karrierestufe: Bei Berufseinsteigern und High Potentials sind Karrierepfade entscheidend, sie wollen oft wissen: Wo stehe ich in 5 Jahren, wenn ich hier anfange? Ältere Kandidat:innen in späten Karrierephasen legen mitunter weniger Wert auf Aufstieg (den haben sie ggf. erreicht), aber auch sie möchten sich fachlich weiterbilden oder zumindest ihre Expertise einbringen können. Somit sind Entwicklungsmöglichkeiten in gewisser Formuniversell attraktiv, wenngleich die Art (hierarchische Karriere vs. horizontale Skill-Entwicklung) variieren kann.

Fazit zu H4: Bestätigt, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten sind ein zentraler Pfeiler der Arbeitgeberattraktivität. Gerade in wissensintensiven Branchenerwarten Bewerber:innen ein Umfeld des lebenslangen Lernens. Unternehmen sollten daher transparente Karrierewege, Weiterbildungskonzepte (Trainings, Mentoring, etc.) und Entwicklungsperspektiven kommunizieren. Dies zahlt unmittelbar auf die Attraktivität ein und wird oft als gleichwichtig wie Gehalt erachtet.

H5: Werte, Sinn und CSR. Nice to have oder must have?

Hypothese H5 nimmt an, dass Unternehmenswerte und gesellschaftliche Verantwortung (CSR) die Attraktivität steigern, insbesondere bei jüngeren Generationen. Die Befunde hierzu sind ambivalent und differenziert zu betrachten.

Einerseits zeigt die Forschung, dass Wertkongruenz und wahrgenommenes CSR-Engagement einen positiven Einfluss auf die Attraktivität haben können. Experimente legen nahe, dass Bewerber:innen eher zu einem Unternehmen tendieren, dessen Werteprofil ihrem eigenen ähnelt, bspw. ein hohes Umweltengagement zieht umweltbewusste Kandidat:innen an. In einer Studie mit potenziellen Bewerbern aus Deutschland, Schweiz, Österreich wurde herausgefunden, dass gute CSR-Leistungen die Attraktivität ausländischer Arbeitgeber verbessern, da sie Vertrauensvorschuss schaffen. Das deutet darauf hin: CSR kann ein Differenzierungsfaktor sein, besonders wenn andere Attribute (z. B. Gehalt) ähnlich sind. Viele Unternehmen bemühen sich daher, ihre Nachhaltigkeitsinitiativen auch im Employer Branding hervorzuheben.

Andererseits jedoch zeigen repräsentative Umfragen in Deutschland ein konsistentes Bild: Werte, “Purpose” und Nachhaltigkeit werden nachrangig genannt, verglichen mit handfesten Faktoren. Die Bertelsmann/Ipsos-Studie 2022 stellte überrascht fest, dass Fragen nach “Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft” bei Arbeitnehmer:innen weit unten rangieren, über alle Altersklassen hinweg. Selbst die Jüngeren (Gen Z), denen man häufig Idealismus unterstellt, priorisieren in der Realität finanzielle Sicherheit und Work-Life-Balance deutlich vor dem “Purpose”. So rangieren in vielen Studien Themen wie Klimaschutz, Diversity etc. erst in der zweiten oder dritten Reihe der Attraktivitätsfaktoren.

Dies bedeutet nicht, dass Werte unwichtig wären. Vielmehr scheint es so zu sein: Werte und CSR werden vorausgesetzt, aber sie alleine ziehen nicht, solange Grundbedürfnisse (Gehalt, Sicherheit, gute Arbeitsbedingungen) nicht erfüllt sind. Im aktuellen Klima mehrerer Krisen haben viele Beschäftigte offenbar andere Sorgen im Vordergrund (“nicht wundern angesichts anhaltender, bedrohlicher Krisen” kommentiert Bertelsmann). Ein weiterer Aspekt: Glaubwürdigkeit. Junge Bewerber sind Marketing-skeptisch; Greenwashing oder bloße Lippenbekenntnisse zu Werten schrecken eher ab. 24 % der Kandidat:innen in einer Umfrage meinten sogar, schlecht bewertete Firmen hätten noch eine Chance, wenn sie konstruktiv auf Kritik eingehen, was auch ein Werteaspekt (Offenheit, Lernbereitschaft)ist. Es geht also nicht um Hochglanzversprechen, sondern um authentisches Verhalten.

In bestimmten Sektoren kann CSR allerdings zum entscheidenden Faktor werden, z. B. Sozial- und Pflegeberufe, NGO-Sektor oder bei stark wertegetriebenen Tech-Talenten. Hier wählen die (potenziellen) Mitarbeiter gezielt nach dem “Impact” des Unternehmens auf Gesellschaft. Allgemein aber gilt: Purpose ist oft ein Bonus: Er verstärkt die Attraktivität, wenn die Basisstimmt. Ein sinnstiftender Arbeitgeber mit grottiger Bezahlung und Chaos-Kultur wird trotz nobler Mission kaum Bewerber anziehen. Aber ein Unternehmen, das wettbewerbsfähige Angebote mit einem inspirierten Purpose kombiniert (z. B. im Bereich Klimatechnologie), hat die besten Karten im Wettbewerb.

Fazit zu H5: Die Hypothese ist bedingtbestätigt. Werte und CSR können Attraktivität erhöhen, aber primär in Kombination mit den klassischen Faktoren. Für eine Mehrheit der Bewerber:innen sind sie (derzeit) kein Ersatz, sondern eher das Zünglein an der Waage, wenn die Auswahl zwischen mehreren guten Arbeitgebern getroffen wird. CEOs und HR sollten das Thema dennoch nicht vernachlässigen, die gesellschaftliche Erwartung an Unternehmen, verantwortungsvoll zu handeln, steigt.

In Zukunft könnten Nachhaltigkeitsthemen an Bedeutung gewinnen, insbesondere wenn jüngere, wertebewusste Generationen den Arbeitsmarkt dominieren. Aktuell aber lautet die Devise: Erst die Hausaufgaben bei Gehalt, Sicherheit, Kultur machen, dann kann man mit Purpose wirklich glänzen.

H6: Arbeitgeberimage und Reputation. Trust me, I’m a great place to work.

HypotheseH6 betont die Rolle von Reputation und Arbeitgeberimage. Unsere Ergebnisse zeigen: Ein positives Image wirkt wie ein Attraktivitäts-Booster, während negative Reputation ein K. O. Kriterium sein kann.

Viele Unternehmen investieren daher gezielt in Awards und Rankings (z. B. „Great Place to Work“, „Top Arbeitgeber“), um ihr positives Image zu untermauern. Solche Signale (siehe Signaling-Theorie) helfen Bewerber:innen, Vertrauen zu fassen. Tatsächlich sind Bewerber laut einer US-Studie 15-mal wahrscheinlicher, eine Bewerbung bei einem zertifizierten Great Place to Work zu erwägen (GreatPlacetoWork 2021), was zeigt, wie stark ein glaubwürdiges Siegel wirken kann.

Besonders mächtig ist der Einfluss von Mitarbeiterbewertungen im Internet. Wie bereits erwähnt, schenken über 50 % der Jobsuchenden diesen Bewertungen Beachtung. Unternehmen mit vielen schlechten Bewertungen (<3 von 5Sternen beispielsweise) stehen bei der jungen digital-affinen Generation praktisch auf der Blacklist, 8 %schließen solche Arbeitgeber gänzlich aus. Selbst wenn 8 % nach wenig klingt: Es sind die aktiv Selektiven, und weitere ~40 % lassen sich starkbeeinflussen. Andersherum: Wenn ein Unternehmen auf Kununu & Co. glänzt, verbessert das seine Attraktivitätswahrnehmung enorm. Eine Kununu-Studie 2022 ergab, dass 44 % der Jobwechsler:innen durch Online-Bewertungen in ihrer Entscheidung beeinflusst wurden. Kein Wunder, dass Firmen heute Review-Management betreiben und versuchen, zufriedene Mitarbeiter zu motivieren, Bewertungen abzugeben, um die Durchschnittsnote zu heben.

Auch klassische Unternehmensreputation (als Produkt/Dienstleister) färbt auf die Arbeitgeberattraktivität ab. So zeigte die Organomics-Studie 2022: Bekannte Produktmarken, speziell Automobilkonzerne, stehen im Fokus von Bewerber:innen, während unbekannte “Hidden Champions” es schwerer haben. Ein starker Konsumentenmarkenname (BMW, Google, etc.) zieht Talente, da Bewerber damit Prestige und sichere Jobs verbinden. Weniger bekannte Mittelständler müssen mehr Aufwand betreiben, um ihre Vorzüge sichtbar zu machen und nicht als “austauschbar” wahrgenommen zu werden.

Spannend ist auch, dass die Differenzierung als Handlungsfeld erkannt wird: In der Universum Employer Branding Now 2023 Studie sagten 60 % der Top-Arbeitgeber, dass „sich von Wettbewerbern abzuheben“ ein zentrales Ziel ihres Employer Brandings im kommenden Jahr ist. Dieser Bedarf entsteht, weil viele in Sachen Basics (Gehalt, Homeoffice) ähnlicher werden, also muss man über Image, Kultur, Marke differenzieren. Hier spielen authentische Geschichten, sichtbare Führungskräfte (der CEO als positive Gallionsfigur), Medienberichte etc. mit hinein.

Fazit zu H6: Voll bestätigt. Ein positives Arbeitgeberimage, belegt durch Awards, Rankings, gute Reviews, erhöht die Attraktivität signifikant. Negative Reputation kann umgekehrt hochattraktive Angebote entwerten (wer will schon für einen Skandal-Konzern arbeiten, egal wie gut die Bezahlung?). Für Unternehmen heißt das: Aktives Reputationsmanagement ist Teil der Talentstrategie. Dabei gilt es, authentisch zu bleiben: Gutes Employer Branding muss mit der Realität übereinstimmen, da sonst der Schussnach hinten losgeht (spätestens neue Mitarbeiter würden Diskrepanzen öffentlich machen).

H7: Zielgruppendifferenzen. One size fits nobody.

Die Hypothese H7 thematisiert, dass verschiedene Gruppen von Bewerber:innen unterschiedliche Prioritäten haben. Die Ergebnisse zeigen: Es gibt tatsächlich deutliche Unterschiede nach Alter, Karrierephase, Geschlecht und Branche, allerdings auch einige Konstanten.

Generationsunterschiede: Wie bereits in den vorangehenden Punkten anklang, legen jüngere Generationen (Gen Z, frühe Millennials) tendenziell mehr Wert auf Work-Life-Balance, Entwicklung und Sinnhaftigkeit als ältere Generationen, zumindest in relativer Gewichtung. Ältere Generationen(späte Gen X, Boomer) betonen Jobsicherheit, Gehalt und Arbeitsumfeld stärker.

Abb. 1 visualisiert das zum Teil: Die 18 bis 24-Jährigen in der Factorial-Umfrage nannten kollegiales Umfeld ähnlich häufig wie Gehalt (25 % vs. 27 %), während bei den 45 bis 50-Jährigen Gehalt mit 34 % dominiert und das Umfeld nur 13 % ausmacht. Ebenso steigt der Wunsch nach Aufstiegsmöglichkeiten leicht mit dem Alter an (vielleicht weil Jüngere erst mal Einstieg wollen, Ältere dann den Karriereschritt), in Abb. 1 gehen Aufstiegsmöglichkeiten von2 % (jüngste) auf 10 % (älteste Gruppe) hoch.

Zugleich war Work-Life-Balance für alle Gruppen wichtig, aber bei den 25 bis 34-Jährigen am höchsten priorisiert (27 % nannten es Top1, vs. 17 % bei 45–50). Das kann an deren Lebensphase liegen (Familiengründung). Purpose/Sinnhaftigkeit war in keiner Gruppe Top-Faktor Nr.1 (Max 20 % bei 25 bis 34), aber dürfte im “Mindset” der Jüngeren stärker mitschwingen, während Ältere oft pragmatischer sind.

Geschlecht: Einige Studien deuten Unterschiede zwischen Männern und Frauen an. Die Jugendkultur-Studie (Austria, 2022) fand: Junge Frauen priorisieren Sicherheit und ein nettes Umfeld noch stärker als Männer gleichen Alters. Männer legen etwas häufiger Wert auf Gehalt und Aufstieg (Klischee “Karrieremänner”), z. B. in der 2015er Studie waren Aufstiegschancen für Männer am wichtigsten, für Frauen das Image des Unternehmens. Heute konvergiert das etwas, doch gewisse Unterschiede bleiben. Für Employer Branding heißt das: Botschaften sollten ggf. gender-sensibel austariert sein (z. B. Frauen gezielt auf sichere Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit ansprechen, Männer auf leistungsorientierte Anreize, natürlich nicht stereotyp übertreiben, aber statistisch ergibt das Sinn).

Karrierestatus: Berufseinsteiger (mit weniger als drei Jahren Erfahrung) achten vor allem auf Lernmöglichkeiten, gutes Team (sie wollen sich wohlfühlen und ausbilden lassen). Mid-Career-Profis (5 bis 15 Jahre Erfahrung) schauen stark auf Karriereschritte, Gehaltssprünge, aber auch inzwischen auf Work-Life (Burnout-Erfahrung). Senior Professionals / Führungskräfte achten wiederum auf strategische Faktoren: Unternehmensstabilität, Führungswerte, ggf. Beteiligungen. Eine BSI-Studie 2024 mit Führungskräften verschiedener Altersstufen ergab, dass Top-Manager selbst glauben, finanzielle Anreize, Anerkennung und Gesundheit seien die wichtigsten Faktoren, um altersdiverse Belegschaften zu binden, hier spricht die Sicht der Arbeitgeber: Siesetzten auf Geld & Benefits, aber auch schon auf Wohlbefinden und Flexibilität (was zeigt, dass Work-Life auch in Chefetagen angekommen ist als Thema).

Branche/Bildungsstand: In technischen Berufen können Innovationsgrad und Technologiestack attraktiv sein (IT-Fachkräfte fragen: welche Tools, spannende Projekte?). In Pflege- oder Sozialberufen zählen Arbeitsbedingungen (Personalschlüssel, Stresslevel) und Sinn mehr. Hochqualifizierte Akademiker mit vielen Optionen achten verstärkt aufs Employer Branding (wo will ich meinen CV veredeln?), während Bewerber mit weniger Optionen eher auf Sicherheit und Planbarkeit setzen. Eine Studie in der Pflege (2020) fand beispielsweise, dass verlässliche Arbeitszeiten und wertschätzende Führung den Pflegenden besonders wichtig waren, mehr als Gehalt, weil der Markt dort anders tickt.

Fazit zu H7: Die Hypothese trifft zu: Es gibt keine Einheitslösung, was Bewerber:innen wollen. Segmentierung ist key. Arbeitgeber müssen ihre EVP (Employee Value Proposition)zielgruppengerecht zuschneiden. Allerdings sind gewisse Grundbedürfnisse universell (fair pay, respect, stability). Darauf aufbauend sollten Schwerpunkte gesetzt werden: für junge Tech-Talente z. B. Betonung von Innovation, für erfahrene Ingenieure Jobsicherheit und Work-Life-Balance, für Sales-Profis vielleicht leistungsbezogene Boni und Karrierepfade usw. Wichtig ist, diese Unterschiede nicht als Widerspruch zum Gesamtbild zu sehen, sondern als Feinjustierung. Denn letztlich zeigte sich auch: Alle Gruppenschätzen eine Mischung, niemand will in einem toxischen Umfeld arbeiten oder völlig unterbezahlt sein, egal wie sinnvoll der Job.

Diskussion

Die Ergebnisse der Literaturanalyse untermauern eindrucksvoll, dass Arbeitgeberattraktivität ein multifaktorielles Konstrukt ist, dass ich aus einem Mix von rationalen und emotionalen Komponenten speist. Für die Praxis, insbesondere für Führungskräfte im Personalwesen und Vorstand, lassen sich daraus mehrere zentrale Einsichten und Implikationen ableiten:

1. “Muss-Kriterien” versus “Kann-Kriterien”: Einige Faktoren erweisen sich als nicht verhandelbare Grundlagen, insbesondere Gehalt und Jobsicherheit. Diese Hygienefaktoren müssen stimmen, damit ein Arbeitgeber im Auswahlprozess überhaupt bestehen kann. Ist die Bezahlung deutlich unter Marktniveau oder steht die Firma wirtschaftlich auf wackeligen Beinen, helfen charmante Kulturversprechen wenig, gute Leute werden andere Optionen vorziehen. Kann-Kriterien bzw. Differenzierungsfaktoren sind hingegen Dinge wie Kultur, Flexibilität, Sinnangebot etc., die, sobald die Basisanforderungen erfüllt sind, den entscheidenden Ausschlag geben können, welchen von mehreren passablen Arbeitgebern man wählt. Unternehmen sollten daher strategisch zunächst ihre Employer Basics in Ordnung bringen (Wettbewerbsfähigkeit bei Lohn, fairen Bedingungen, Sicherheit) und dann gezielt an ihren Unique Selling Propositions arbeiten (z. B. besondere Innovationskultur, Nachhaltigkeitsprofil, herausragende Mitarbeiterentwicklung).

2. Shift durch externe Einflüsse: Die Prioritäten von Bewerber:innen sind nicht statisch, sondern reagieren auf das Umfeld. Unsere Analyse zeigte z. B. den Corona-Effekt: In unsicheren Zeiten gewinnen Sicherheit und Flexibilität überproportional an Bedeutung, während abstraktere Themen in den Hintergrund treten. Jetzt, in einer Post-Pandemie-Phase mit zugleich wirtschaftlichen Unsicherheiten (Inflation, Krieg in Europa), sehen wir ähnlich, dass viele Arbeitnehmer eher auf Nummer sicher gehen und “die Kirche im Dorf lassen”, sprich klassische Faktoren priorisieren. Ein anderes Beispiel: In Boomzeiten des Arbeitsmarkts oder speziellen Branchen (z. B. Tech vor 2022) waren Start-ups mit stock options, coolen Büros und hoher Sinnmission extrem attraktiv, auch wenn sie unsicherer waren. Sobald jedoch der Arbeitsmarkt abkühlt, kann sich das ändern. Implikation: Arbeitgeberattraktivität sollte laufend monitoriert werden, was gestern zog (z. B. Kickertisch im Büro) kann morgen irrelevant sein (wenn alle remote arbeiten). HR-Strateg:innen sollten Trends und Stimmungsbilder verfolgen (z. B. über regelmäßige Umfragen, Feedbackschleifen mit Kandidat:innen).

3. Authentizität und Employee Experience: Ein roter Faden ist, dass Versprechen und Realität übereinstimmen müssen. Die beste Employer-Branding-Kampagne nützt nichts, wenn die tatsächliche Erfahrung im Unternehmen (Employee Experience) dem widerspricht. Dank hoher Transparenz (Kununu etc.) fliegt Übertreibung schnell auf. Es ist daher strategisch klüger, ehrlich die eigenen Stärken hervorzuheben und an Schwächen zu arbeiten, anstatt ein idealisiertes Bild zu zeichnen. Interessanterweise sind Bewerber nicht zwangsläufig abgeschreckt, wenn ein Unternehmen auf Kritik reagiert, 24 % geben “zweifelhaften” Firmen eine Chance, wenn sie glaubwürdig Stellung beziehen und Besserung zeigen. Das heißt, Offenheit und Verbesserungskultur können Reputation retten. Unternehmen sollten also aktiv Feedback (auch negatives) managen und in einen Dialog treten, um ihre Attraktivität zu erhöhen.

4. Segmentierung der Arbeitgeberangebote: H7 belegte, dass unterschiedliche Bewerbersegmente unterschiedlich angesprochen werden wollen. Daraus folgt, dass das Employer Branding nicht mit einem Einheitswertversprechen auskommt. Stattdessen braucht es zielgruppenspezifische Value Propositions. Z. B. kann ein und derselbe Arbeitgeber nach außen mehrere Facetten betonen: Für Young Professionals z. B. “Bei uns kannst du schnell Verantwortung übernehmen und dich entfalten”, für erfahrene Fachkräfte “Bei uns findest du Sicherheit und ein eingespieltes, kollegiales Team”. Wichtig ist, dass diese Facetten alle auf einer kohärenten Kultur basieren und keine Widersprüche entstehen. Segmentierung bedeutet auch, Kanäle und Sprache anzupassen (Stichwort Social Media Personalmarketing: Verschiedene Formate für verschiedene Zielgruppen bereitstellen). Die Studien zeigen, dass z. B. Studierende sich eher von kurzen Video-Snippets angesprochen fühlen, während Führungskräfte lieber ausführliche Textinfos lesen.

5. Langfristige Attraktivität durch Entwicklung und Engagement: Arbeitgeberattraktivität endet nicht bei Vertragsunterschrift, sie wird durch das Erleben im Unternehmen ständig neu gebildet. Zufriedene Mitarbeiter wiederum sind die besten Botschafter. Hier kommt der Bogen zur Mitarbeiterbindung: Wenn Unternehmen in Weiterbildung, interne Karrierewege und gute Arbeitsbedingungen investieren, zahlen sie doppelt ein, sie halten Talente und erhöhen ihre Attraktivität für neue. Studien wie die von Dassler et al. (2022) plädieren daher, Employer Branding stärker auf aktuelle Mitarbeiter zu fokussieren, da diese authentisch die Attraktivität prägen. Man kann also sagen: Externes Anziehungsvermögen entsteht durch internes Haltevermögen. CEOs sollten Attraktivität nicht als reines “Recruiting-Marketing” sehen, sondern als gesamtstrategisches Konzept, das Unternehmenswerte, Personalpolitik und Marketing verbindet.

6. Bedeutung für Unternehmenserfolg: Die Implikationen reichen über HR hinaus. Wenn es gelingt, attraktive Arbeitgebermerkmale aufzubauen, resultiert das in konkreten Wettbewerbsvorteilen: geringere Vakanzzeiten, niedrigere Fluktuation, höheres Engagement der Mitarbeitenden und letztlich bessere Unternehmensleistung. Wie dramatisch es umgekehrt sein kann, zeigt die eingangs zitierte Prognose: Ein weltweiter Talentmangel von 85 Millionen Fachkräften bis 2030 könnte $8,5 Billionen an wirtschaftlicher Leistung kosten. Für einzelne Unternehmen bedeuten unbesetzte Schlüsselpositionen, verlorene Aufträge und Innovationslücken. Es ist daher gerechtfertigt, Employer Attractiveness als Boardroom-Thema zu behandeln. Investitionen in Mitarbeiter, vom Gesundheitsprogramm bis zum Führungskräftetraining, zahlen langfristig auf die Employability Brand ein.

Widersprüche und Grenzen: Natürlich sind die Befunde nicht homogen. Einzelne Studien ergaben scheinbar kontraintuitive Ergebnisse, z. B. dass in bestimmten Kontexten monetäre Faktoren gar nicht dominieren (wie in der 2015er-Studie, wo Weiterbildung vor Gehalt lag). Solche Ausnahmen erklären sich meist durch Stichproben-Besonderheiten (z. B. Studierende kurz vor Abschluss haben andere Prioritäten als Berufstätige). Auch können kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen (in kollektivistisch geprägten Ländern könnte Teamharmonie noch höher bewertet werden als in DACH, wo Individualaspekte betont werden). Unsere Studie fokussiert den deutschsprachigen Raum, dennoch sind viele Erkenntnisse global ähnlich. Eine Herausforderung bleibt, dass Wünsche und tatsächliches Verhalten nicht immer übereinstimmen: In Umfragen bekunden viele, Work-Life-Balance sei ihnen sehr wichtig, aber wenn es hart auf hart kommt, nehmen sie doch den höher bezahlten Job mit mehr Stunden. Dies ist als Attitude-Behavior-Gap bekannt. Unternehmen müssen hierauf achten: Ein attraktives Versprechen muss auch im Alltag eingelöst werden, sonst kehrt sich Attraktivität schnell in Frustration um.

Zusammenfassend zeigt die Diskussion: Arbeitgeberattraktivität ist ein dynamisches Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die Herausforderung für Unternehmen liegt darin, die richtigen Schwerpunkte für die eigene Zielgruppe zu setzen und diese glaubwürdig umzusetzen. Dabei ist es hilfreich, die eigene Attraktivität regelmäßig zu messen (z. B. über Umfragen unter Bewerbern, Rankings, Feedback der abgelehnten Kandidaten etc.) und flexibel nachzusteuern.

Schlussfolgerungen

Die zentrale Erkenntnis dieser Studie lässt sich auf den Punkt bringen: Arbeitgeber sind entweder attraktiv oder austauschbar, und diese Bewertung liegt in den Augen der Bewerber:innen. In einem engen Arbeitsmarkt entscheiden die Talente, wo sie ihre Fähigkeiten einbringen wollen. Unternehmen, die es versäumen, ein attraktives Arbeitsumfeld und -angebot zu schaffen, laufen Gefahr, im Wettbewerb um die besten Köpfe ins Hintertreffen zu geraten.

Arbeitgeberattraktivität als strategischer Imperativ: Die Befunde verdeutlichen, dass Employer Branding keine reine Marketingübung ist, sondern zum strategischen Überlebensfaktor avanciert. CEOs im DACH-Raum sollten Employer Attractiveness ähnlich ernst nehmen wie Kundenattraktivität. Schließlich sind Mitarbeiter:innen die entscheidende Ressource, um Geschäftsstrategien umzusetzen. Eine attraktive Arbeitgebermarke wirkt dabei wie ein Magnet, sie zieht nicht nur talentierte Bewerber an, sondern hält auch die vorhandenen Leistungsträger im Unternehmen. Sie schafft einen positiven Kreislauf: Gute Leute kommen, leisten Gutes, berichten positiv darüber, was wiederum neue gute Leute anzieht.

Ein ganzheitlicher Ansatz: Die Studie zeigt, dass es nicht den einen Hebel gibt, um attraktiv zu werden. Vielmehr müssen Unternehmen an mehreren Stellschrauben gleichzeitig drehen. Ein attraktiv wahrgenommenes Unternehmen bietet Gesamtpakete, die individuell unterschiedlich gewichtet werden können. Typischerweise gehören dazu:

● Wettbewerbsfähige Konditionen: faire und transparente Vergütung, Sozialleistungen, Jobsicherheit.

● Weiterentwicklung: Trainings, Karriereperspektiven, Talentförderung, die Aussicht, mit dem Unternehmen zuwachsen.

● Arbeitskultur: positives Arbeitsklima, Werte wie Respekt, Vielfalt und Nachhaltigkeit, gute Führung und Kommunikationsstrukturen.

● Work-Life-Fit: flexible Arbeitszeiten/-orte, Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gesundheitsförderung.

● Reputation & Stolz: ein Unternehmensimage, auf das man stolz sein kann (z. B. Qualitätsprodukte, gesellschaftlicher Beitrag), und Sichtbarkeit dieser Stärken nach außen.

Die Kunst besteht darin, diese Elemente stimmig zu orchestrieren. Unternehmen sollten ihre Einzigartigkeit herausarbeiten:

● Was macht uns besonders?

● Warum sollte jemand genau bei uns arbeiten wollen?

Und diese Botschaft klar und konsistent vermitteln.

Empfehlungen für die Praxis: Basierend auf unseren Erkenntnissen ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:

1. Attraktivitätsanalyse durchführen: Ermitteln Sie mit Daten, wie Ihr Unternehmen derzeit von Bewerbenden wahrgenommen wird. Nutzen Sie interne Umfragen, externe Rankings, Feedback nach Bewerbungsgesprächen. Identifizieren Sie Stärken und Schwachpunkte.

2. EVP schärfen: Definieren Sie ein klares Employer Value Proposition-Statement. Es sollte die Top-3-Gründe beantworten, warum jemand bei Ihnen arbeiten sollte (z. B. “Innovative Projekte, familiäre Kultur, sicherer Arbeitsplatz”). Stellen Sie sicher, dass diese Gründe auch intern gelebt werden.

3. Lücken schließen: Wenn Gehälter unter Markt liegen oder Work-Life-Angebote fehlen, priorisieren Sie Verbesserungen hier. Hygiene zuerst, dann Exzellenz. Setzen Sie realistische, aber ambitionierte Ziele (z. B. “Top-Quartil Gehalt in unserer Branche in 2 Jahren”).

4. Kultur und Führung entwickeln: Investieren Sie in Führungskräftetrainings, Feedbackkultur und interne Kommunikation. Fördern Sie Wertschätzung, Diversität und Beteiligung. Eine starke innere Kultur ist die Basis für äußere Attraktivität.

5. Flexibilität institutionalisieren: Prüfen Sie Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Regelungen und ähnliche Policies. Können Sie durch mehr Flexibilität attraktiver werden, ohne Produktivität einzubüßen? Oft lautet die Antwort ja, und die Loyalität steigt.

6. Karrierepfade aufzeigen: Gerade jüngeren Mitarbeitenden sollte früh eine Perspektive im Unternehmen aufgezeigt werden. Etablieren Sie Mentoring-Programme, regelmäßige Entwicklungsgespräche und transparente Beförderungskriterien.

7. Erfolge sichtbar machen: Kommunizieren Sie positive Entwicklungen und Auszeichnungen (ohne zu prahlen). Nutzen Sie Ihre eigenen Mitarbeiter als Testimonials, ihre authentischen Geschichten wirken stärker als jede Werbebroschüre.

8. Feedback nutzen: Hören Sie genau zu, was Bewerber:innen und Mitarbeitende an Kritik äußern (z. B. in Exit-Interviews oder Kununu). Nehmen Sie gerechtfertigte Kritik als Chance zur Verbesserung. Wenn Sie Änderungen umsetzen, teilen Sie das auch mit, das zeigt, dass Sie als Arbeitgeber lernfähig und mitarbeiterorientiert sind.

Abschließend lässt sich festhalten: “Attraktiv oder austauschbar”, das ist die entscheidende Frage, die sich jedes Unternehmen im Kontext der Personalgewinnung stellen muss. Die Studienlage zeigt klar, woran Bewerber:innen Attraktivität festmachen. Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, diese Erkenntnisse umzusetzen.

Wer die Bedürfnisse der Bewerbenden versteht und ernst nimmt, schafft die Grundlage für eine gewinnbringende Partnerschaft: zufriedene, engagierte Mitarbeiter:innen auf der einen und unternehmerischer Erfolg auf der anderen Seite. Gerade im DACH-Raum, wo Fachkräfte rar sind, wird dies über die kommenden Jahre zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Unternehmen tun gut daran, Arbeitgeberattraktivität nicht als kurzfristige Kampagne zusehen, sondern als dauerhafte Kernaufgabe der Unternehmensführung. Dann besteht die berechtigte Hoffnung, im Rennen um Talente nicht nur mitzuhalten, sondern die Nase vorn zu haben, als begehrter Arbeitgeber, der von Bewerber:innen nicht als austauschbar, sondern als erste Wahl angesehen wird.

Quellenverzeichnis

Universum (2023): Employer Branding NOW 2023, Talent Outlook (Press Release), Universum Global, Stockholm. (Belegt die steigende Priorität von Employer Branding bei Unternehmen, u. a. 78 % der Top-Arbeitgeber sehen es als Top-Priorität.)

Boston Consulting Group & The Network (2023): What Job Seekers Wish Employers Knew, Ergebnisse der weltweiten Bewerber-Umfrage 2022. (Gibt Einblicke in Präferenzen von >90.000 Jobsuchenden, u. a. Bedeutung von Personalknappheit als C-Level-Thema.)

Statista Research (2024): Bewerbermangel in deutschen Unternehmen 2023, Statista-Report, veröffentlicht am 09.07.2024. (Statistische Daten zum empfundenen Bewerbermangel; zeigt >50 % der Unternehmen haben Schwierigkeiten, v. a. große Unternehmen.)

Dassler, A. et al. (2022): Employer Attractiveness from an Employee Perspective: A Systematic Literature Review. In: Frontiers in Psychology, 13:858217. (Meta-Studie zum Konzept Arbeitgeberattraktivität, Schwerpunkt Mitarbeiterperspektive; beschreibt u. a. theoretische Grundlagen wie Signaling und verweist auf Talentemangel-Prognosen.)

Persoblogger (S. Scheller) (2022): Social Media Personalmarketing Studie 2021/22, Einblicke. Online veröffentlicht 09.11.2022 auf persoblogger.de. (Studie über Einfluss von Social Media auf Employer Branding; enthält Daten zu Bedeutung von Arbeitgeberbewertungen, >50 % beeinflusst, 8 % schließen schlechte Arbeitgeber aus.)

Bertelsmann Stiftung & Ipsos (2022): Nachhaltigkeit aus Sicht der Arbeitnehmer:innen. Studie (8 Seiten) veröffentlicht am 12.12.2022. (Untersucht Stellenwert von Nachhaltigkeit; Befund: Jobsicherheit und Gehalt rangieren vor Nachhaltigkeitsaspekten.)

Employer-Branding-now.de (2023): Studienvergleich: Was im Employer Branding wichtig ist, Nicolas Scheidtweiler u. Charline Moré (Blogartikel, zuletzt aktualisiert 2023). (Vergleicht diverse Studien 2015–2024 aus DACH; liefert viele Befunde, z. B. zu Gen Z Erwartungen , Stellenwert von Benefits , Unterschied bekannte Marke vs. Hidden Champions.)

Rubin, K. (2023): Nachhaltigkeit bei der Arbeitgeberwahl, Entscheidungskriterien von Nachwuchsführungskräften. Masterarbeit/Studie (OPUS4). (Fand finanzielle Sicherheit und Work-Life-Balance als Top-Präferenzen der Gen Z Nachwuchsführungskräfte.)

Wirtschaftsjunioren Deutschland (2023): Erwartungen der GenZ an Ausbildungsbetriebe. Studie vom Sept. 2023. (Ergebnis: Azubi-Anwärter priorisieren Gehalt & Work-Life-Balance weit vor Purpose.)

Institut für Jugendkulturforschung (2022): Generation Corona & die Arbeitswelt von morgen. Wien. (Befragung 16–29 J.; Ergebnis: Sicherheit und gutes Arbeitsumfeld sehr wichtig, v. a. für Frauen.)

Factorial HR (2024): HR-Report 2025. Interne Studie mit 500 Arbeitskräften, u. a. Auswertung der wichtigsten Jobfaktoren nach Altersgruppen. (Kernergebnis: Gehalt für Gen Z besonders wichtig, Ältere betonen kollegiales Umfeld ; siehe Abb.1.)

Circula (2023): Benefits Report 2023/24. Befragung von 1000 Arbeitnehmer:innen zu Nutzung und Wunsch von Benefits. (Relevant: Nur ~50 % Nutzung der angebotenen Benefits; Top-Wunschbenefits: 40 % Mobilitätszuschuss, 36 % flexible Arbeit, 33 % Altersvorsorge.)

StepStone (2020): Identifire-Studie Juni 2020. Online-Umfrage während Corona-Lockdown. (Wichtigste Kriterien: 1. Arbeitsplatzsicherheit, 2. flexible Arbeitszeiten; Werte-Fit temporär an Bedeutung verloren.)

Organomics (2022): Arbeitgeberattraktivität 2022, Anforderungen der Talente. Studie (Pressemitteilung via Presseportal). (Findet unterschiedliche Erwartungen je nach Zielgruppe; materielle Faktoren Grundlagen, junge Bewerber bewerten Karriere = WLB = Sicherheit ; bekannte Produktmarken attraktiver.)

Monster (2022): Monster Insights, HR Report 2022. Globale Studie unter Arbeitgebern und Kandidaten. (Stellt fest: gestiegenes Sicherheitsbedürfnis, Gehalt bei ~50 % entscheidend, jüngere wollen Kompetenzaufbau.)

Kununu Arbeitgeberportal (2022): diverse Inhalte (z. B. Studie: Einfluss von Bewertungen auf Arbeitgeberwahl). (Kennzahl: 44 % der Wechsler wurden von Kununu & Co. beeinflusst.)

Great Place to Work (2021): Interne Analyse. (Ergebnis zitiert in Medien: Jobseekers 15x more likely to choose GPTW-certified workplace.)

British Standards Institution, BSI (2024): Evolving Together: Flourishing in an age-diverse workforce. Internationale Befragung von 932 Führungskräften. (Für Deutschland relevant: Führungskräfte sehen finanzielle Anreize (56 %), Anerkennung (55 %), Gesundheit (54 %) als wichtigste Faktoren zur Mitarbeiterbindung.)

Ambler, T. & Barrow, S. (1996): The Employer Brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185–206. (Klassische Einführung des Employer-Branding-Begriffs.)

Berthon, P. et al. (2005): Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151–172. (Definiert fünf Benefits-Dimensionen der Arbeitgeberattraktivität, häufi referenziert.)